En un contexto de transformación acelerada del mercado laboral, la elección de una carrera universitaria en Argentina se ha convertido en una decisión estratégica que va mucho más allá del interés vocacional. Hoy, las nuevas generaciones analizan con detenimiento no solo sus pasiones, sino también las oportunidades de inserción laboral, la posibilidad de un salario competitivo y el prestigio académico que ciertas instituciones y ciudades pueden ofrecer.

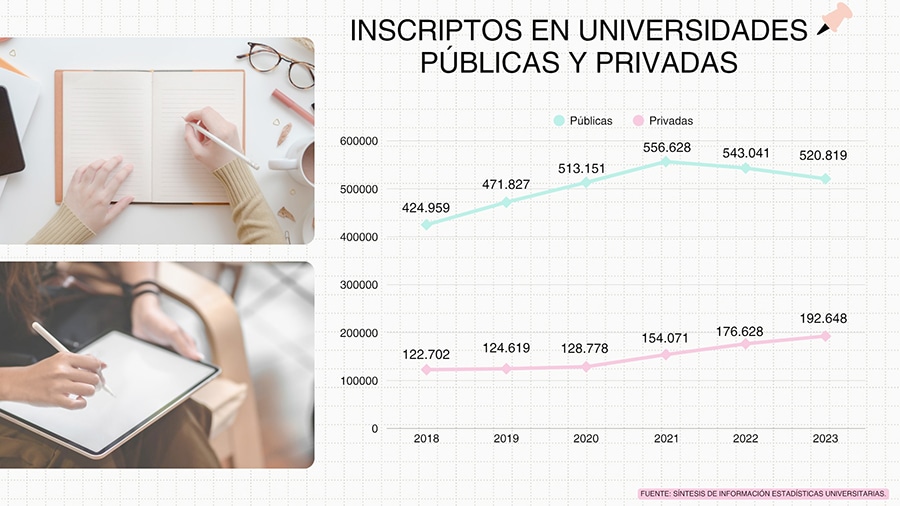

BUENOS AIRES.- Según los últimos datos publicados por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, en su reporte “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias” 2023-2024, más de 2,7 millones de estudiantes están actualmente cursando estudios superiores en el país. De ese total, más de dos millones lo hacen en universidades públicas, mientras que poco más de medio millón asiste a instituciones privadas. Esta diferencia no solo responde a cuestiones económicas, sino también al prestigio académico de universidades como la Universidad de Buenos Aires (UBA), considerada una de las mejores de América Latina y reconocida a nivel internacional.

En cuanto a las carreras más demandadas, un informe reciente elaborado por la propia UBA destaca que aquellas vinculadas al área de sistemas, como Análisis de Sistemas, Ingeniería Informática y Electrónica, lideran ampliamente el interés estudiantil. Estas disciplinas, que forman parte del núcleo de las llamadas carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), ofrecen una salida laboral casi inmediata y una proyección salarial que no deja de crecer.

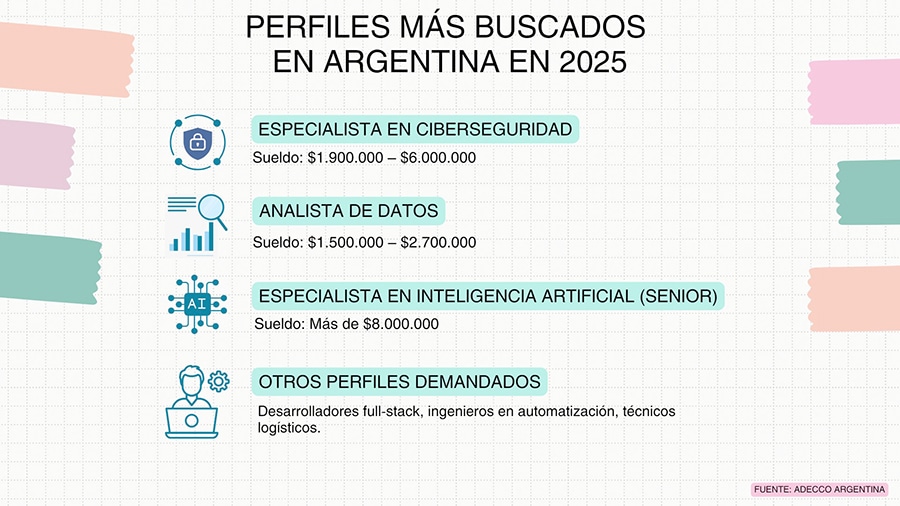

Los datos acompañan esta tendencia, tal como lo demuestra una investigación elaborada por Adecco Argentina, que expone cómo ciertas profesiones vinculadas al ámbito tecnológico se han convertido en verdaderos motores de movilidad económica. De acuerdo con este relevamiento, los especialistas en inteligencia artificial se ubican entre los perfiles mejor remunerados del país, con sueldos que, en posiciones senior, pueden superar los 8 millones de pesos mensuales brutos.

En la misma línea, los analistas de datos —responsables de interpretar grandes volúmenes de información y traducirlos en decisiones estratégicas— perciben ingresos mensuales que oscilan entre 1.500.000 y 2.700.000 pesos, dependiendo de su experiencia y del tipo de industria en la que se desempeñen. Por su parte, los especialistas en ciberseguridad, clave para proteger los sistemas informáticos de amenazas crecientes, también se encuentran entre los más cotizados, con rangos salariales que van desde los 1.900.000 hasta los 6.000.000 pesos mensuales.

El estudio de Adecco no solo resalta el peso específico de estos perfiles técnicos, sino también el nuevo enfoque de las empresas, que ya no se limitan a cubrir vacantes, sino que buscan ofrecer propuestas de valor que incluyan oportunidades de desarrollo profesional, capacitación continua y un propósito claro. En este sentido, la digitalización, el avance de la inteligencia artificial y la necesidad de adaptación permanente impulsan una demanda sostenida de talento, especialmente en áreas donde la formación académica debe complementarse con habilidades blandas, pensamiento crítico y flexibilidad frente a entornos cambiantes.

Además, se resalta que, si bien la mayor concentración de búsquedas laborales se encuentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires, es la región patagónica la que lidera los niveles salariales, especialmente en industrias como el petróleo, el gas, la minería y la tecnología aplicada.

Asimismo, el factor económico no puede dejarse de lado. Y es que los jóvenes aspiran a ingresos mensuales de al menos 1.388 dólares al tipo de cambio oficial. En el área de Tecnología y Sistemas, un perfil junior espera recibir alrededor de 980 dólares, mientras que los profesionales senior y los jefes de equipo sitúan sus expectativas entre 1.500 y 1.900 dólares como mínimo. Estas cifras, si bien están lejos de los estándares de países más desarrollados, representan una meta clara para quienes buscan estabilidad y crecimiento en un contexto económico inestable.

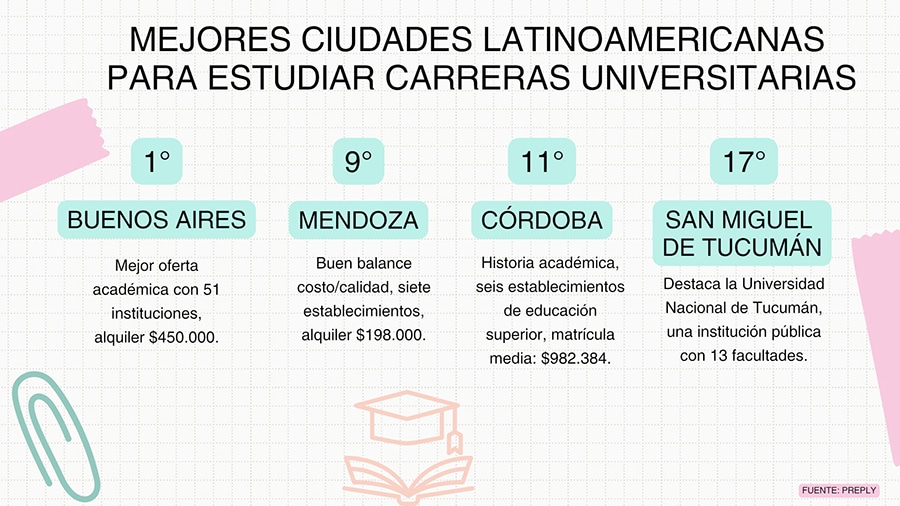

En medio de todo esto, cabe destacar que Buenos Aires fue recientemente elegida como la mejor ciudad de América Latina para cursar estudios universitarios, de acuerdo a un relevamiento realizado por la plataforma de idiomas Preply. El estudio valoró aspectos como el costo del alquiler, la calidad académica, la oferta de actividades culturales, la seguridad y el acceso a universidades, situando a la capital argentina por encima de grandes centros educativos de la región.

Este reconocimiento no es casual. Con más de 50 instituciones de educación superior, entre las que destacan la UBA, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Buenos Aires se consolida como un polo académico con fuerte atractivo para estudiantes de todo el país y del extranjero. Adicionalmente, ofrece costos relativamente bajos en comparación con otras ciudades latinoamericanas, debido a que un estudiante puede alquilar una habitación por un promedio de 450.000 pesos mensuales y acceder a una amplia oferta de actividades recreativas y culturales a precios accesibles. La calidad de vida, medida en función del tráfico, la contaminación y el costo general, también recibió una puntuación destacada en el informe.

Más allá de la capital, otras ciudades argentinas también se posicionan como destinos educativos de relevancia. Mendoza, por ejemplo, ocupa el segundo lugar en el ranking nacional, gracias a su equilibrio entre costo de vida, seguridad y calidad educativa. Córdoba, con su histórica Universidad Nacional fundada en 1613, es otro de los puntos clave del mapa académico argentino. San Miguel de Tucumán, aunque con menor cantidad de instituciones, también aparece entre las 20 mejores ciudades de la región para estudiar una carrera universitaria.

Panorama en las universidades privadas

En Argentina, cursar una carrera en una universidad privada implica asumir un compromiso económico que puede variar notablemente según la institución y la disciplina elegida. Por ejemplo, una investigación de Chequeando -realizada el año pasado- mostró que en la Universidad Austral los aranceles mensuales oscilan entre 250.000 pesos en carreras como Enfermería y Nutrición, y alcanzan hasta 1.060.000 pesos en Medicina.

Por su lado, Psicología ronda los 450.000 pesos, mientras que las ingenierías se ubican en torno a 990.000 pesos. De modo similar, la UADE exige alrededor de 237.563 pesos mensuales por un pack de cinco materias en Administración de Empresas o Publicidad, cifra que asciende a 265.188 pesos para Gestión de Medios y Entretenimiento.

En otras casas de estudio el rango es igualmente amplio: en la Universidad Blas Pascal, las cuotas van de 180.000 a 340.000 pesos, con un promedio de 280.000 pesos para la mayoría de las carreras presenciales. La UCA, por su parte, cobra entre 141.000 y 575.000 pesos en su sede porteña, dependiendo de la licenciatura o ingeniería. Mientras tanto, en el CEMA los aranceles oscilan entre 750.000 y 900.000 pesos, y en la Torcuato Di Tella se elevan hasta un millón y 200.000 pesos mensuales.

En cuanto a la Universidad de Palermo, esta maneja cuotas de entre 400.000 y 500.000 pesos, y la de San Andrés aplica un arancel único cercano a 1.100.000 pesos, ajustado según la cantidad de cuotas (por ejemplo, Periodismo en 48 cuotas versus Ingeniería en IA en 60). El ITBA también se posiciona en una franja elevada: alrededor de 1.047.696 pesos en ingeniería y 861.72 pesos en licenciaturas. A este costo regular se suma el pago de matrícula, vigente al inicio de cada ciclo lectivo, y ajustes bimestrales o trimestrales que siguen la evolución de la inflación y los costos laborales de los docentes.

Para muchos jóvenes, esta realidad supone la necesidad de recurrir a préstamos o planes de financiamiento. Aunque las universidades suelen ofrecer becas por mérito académico o situación económica, no todos los aspirantes logran acceder a ellas, por lo que un porcentaje decide endeudarse para asegurar su ingreso y permanencia. Asimismo, el Gobierno nacional impulsa programas como Becas Progresar y Manuel Belgrano, destinados a complementar el sostenimiento de quienes estudian carreras estratégicas, especialmente en universidades públicas.

Más allá de los costos, el perfil de los estudiantes de gestión privada revela que cerca del 32% tiene entre 17 y 19 años y dedica su tiempo exclusivamente al estudio, sin combinar con un empleo. Aun así, solo el 62,6% de quienes ingresan logra continuar su carrera al año siguiente y apenas el 38,3% culmina en el tiempo teórico previsto. Esta realidad resalta la importancia de contar con apoyos financieros sólidos y un proyecto de formación claro, para que la inversión económica se traduzca en un título y una salida laboral acorde a las expectativas de cada alumno.