La edición genética es un hallazgo que puede prevenir enfermedades mortales con tan solo cambiar una sola letra de nuestro ADN. Claves para entender sus ventajas y posibles riesgos.

BUENOS AIRES.- La edición genética es una de las herramientas más revolucionarias de la medicina moderna, con el potencial de transformar la forma en que prevenimos, diagnosticamos y tratamos enfermedades. A la tecnología de lectura del ADN ahora se suma la de modificar el ADN de un ser vivo para corregir errores genéticos que causan enfermedades y que fueron identificadas al leer la información de los genes.

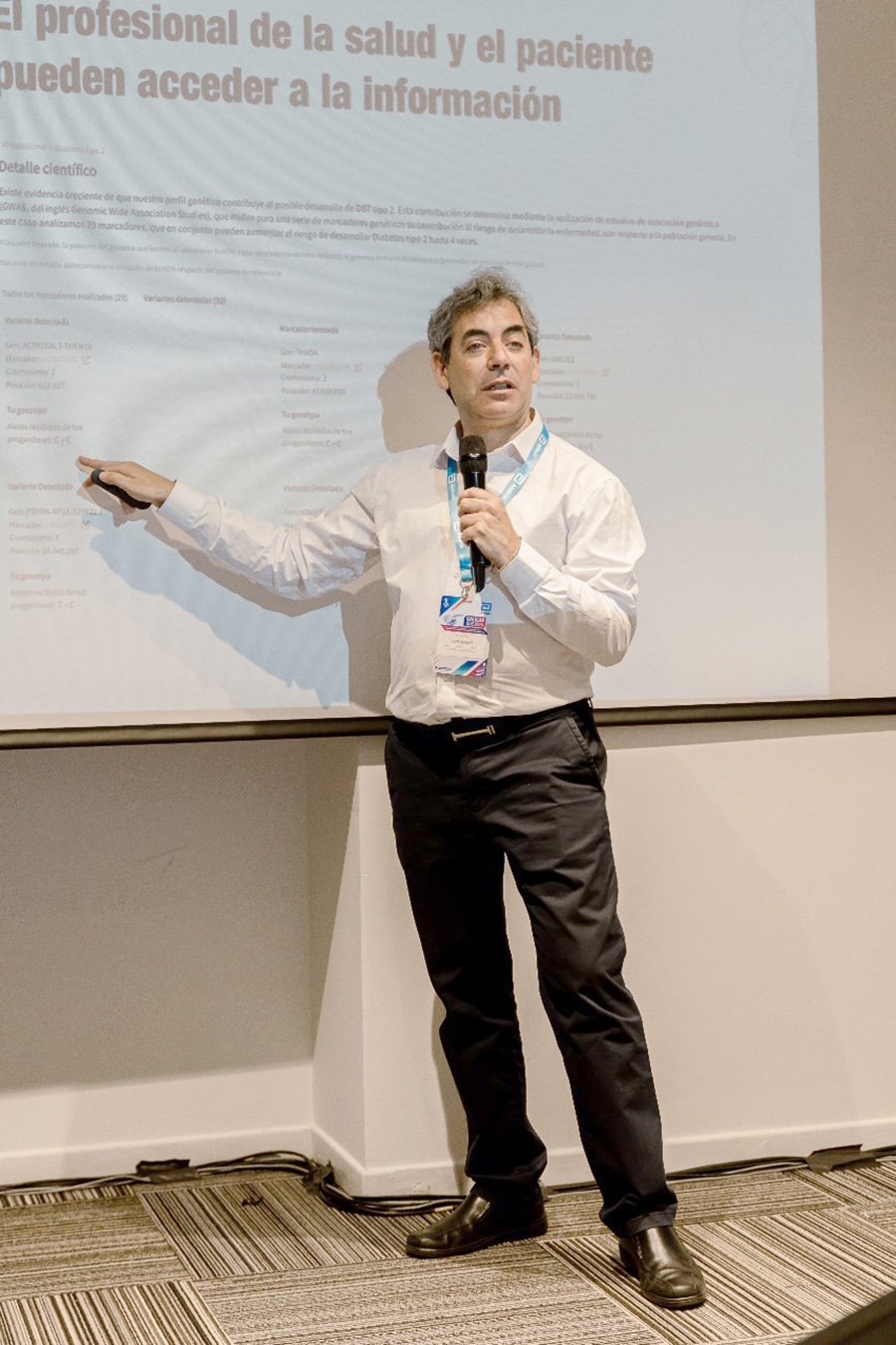

«Hoy, gracias a que podemos leer los 3 mil millones de letras de nuestro ADN, podemos identificar más de 600 enfermedades genéticas, incluso en recién nacidos», explica Adrián Turjanski, investigador del CONICET y director científico de Gen360.

El especialista señala que incorporar la lectura del ADN en las consultas de rutina sirve para una prevención temprana y eficaz. “Una vez que se detecta un cambio en una de esas letras podemos diagnosticar y quizás detener una enfermedad mortal”, añade.

Prevención y personalización de la salud

Alrededor de todo el mundo la información genética le está abriendo la puerta a un nuevo paradigma en la medicina, donde los tratamientos se adaptan a la individualidad de cada paciente. En Estados Unidos ya se vendieron más de 40 millones de pruebas genéticas mientras que en Inglaterra a uno de cada 12 recién nacidos se le hace la lectura completa de su genoma con el objetivo de poder identificar enfermedades genéticas.

Este conocimiento puede guiar decisiones médicas, desde la identificación de predisposiciones a enfermedades como el glaucoma, hasta la elección del medicamento más efectivo para el colesterol alto. «Hoy entendemos mucha información clave de nuestro mapa, y cada vez sabemos más de nuestro ADN. Y así como decimos soy alérgico a, a partir de nuestro mapa genético podemos decir muchas de nuestras características, algo impensado unos años atrás», sostiene el director de GEN 360.

La edición genética: ¿hallazgo virtuoso o riesgo innecesario?

Si bien la lectura del ADN ya es una realidad, la edición genética va un paso más allá porque modifica directamente el genoma de un ser humano. El primer caso exitoso de esta práctica fue noticia en mayo de este año y tuvo como protagonista a un recién nacido de Filadelfia, Estados Unidos, que fue diagnosticado con un trastorno del ciclo de la urea gracias a una prueba de ADN.

Mientras los padres aguardaban por un trasplante de hígado que le pudiera salvar la vida a su bebé, el equipo médico del Hospital Infantil de Filadelfia les brindó una nueva alternativa: un fármaco de CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), técnica de edición genética que permite cortar y pegar secuencias de ADN con gran precisión.

Si bien este incipiente avance abre un abanico de posibilidades para enfermedades que hoy carecen de cura, como el Alzheimer, es importante reflexionar sobre sus implicaciones éticas. «La edición genética trae varios riesgos fundamentalmente porque es un experimento y puede no funcionar perfectamente», plantea Turjanski. La posibilidad de «diseñar» personas o la controversia que generan estas herramientas para el dopaje deportivo de “superatletas” son debates que la sociedad debe abordar con responsabilidad.

«El miedo que tienen las personas es que esta herramienta tiene mucho poder y necesita que delimiten sus aplicaciones, sin embargo, hoy en día para mí está súper limitado», destaca el investigador quien considera que la edición genética debe estar al alcance de los seres humanos. Además, subraya que, si bien la tecnología avanza a pasos agigantados, es crucial que su desarrollo y aplicación se den en un marco ético y ordenado, siempre bajo la supervisión de profesionales de la salud.

La edición genética no solo promete un futuro donde la salud sea personalizada, también nos invita a pensar los límites de la intervención científica sobre la vida humana y cómo marcan un antes y un después en la historia de la medicina.

¿Quién descubrió la estructura del ADN?

La molécula ahora conocido como ADN fue identificado por primera vez en la década de 1860 por un químico suizo llamado Johann Friedrich Miescher, quien investigaba sobre las células blancas de la sangre. Se dio cuenta de que, cuando se añadía un ácido a una solución de las células, una sustancia se separaba de la solución. Al investigar esta sustancia observó que tenía propiedades inesperadas diferentes a las de las otras proteínas. Le dio el nombre de nuclein, ya que pensaba que había salido del núcleo de las células.

Sin saberlo, Johann había descubierto las bases moleculares de la vida, el ADN. Sin embargo, su papel crucial en la determinación de la herencia genética no se demostró hasta 1943. Desde entonces, se dio una auténtica carrera científica por ver quién sería el primero en descubrir la estructura de la molécula de ADN.

En la década de 1950, Watson y Crick eran sólo dos de los muchos científicos que estaban inmersos en averiguar la estructura del ADN. Trabajaban con modelos tridimensionales para tratar de reconstruir la molécula de ADN. En base a sus investigaciones pensaban que la del ADN se trataba de una molécula helicoidal, una doble hélice, pero les faltaba una prueba evidente para sustentar su idea.

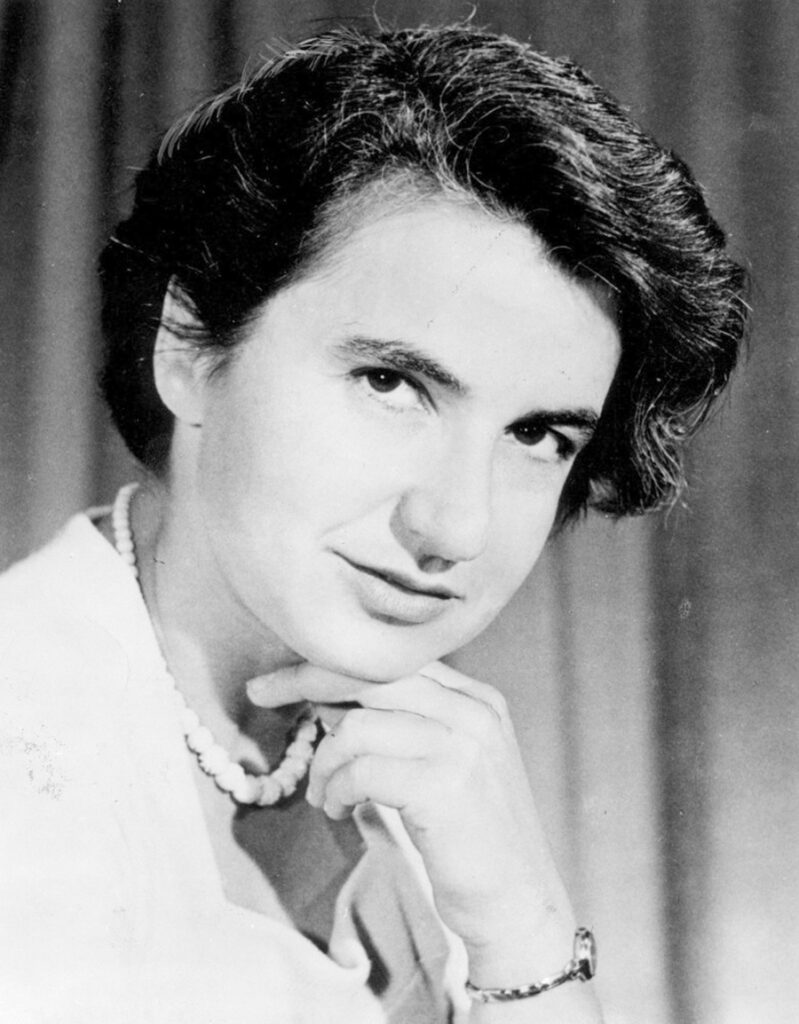

Al mismo tiempo y a no muchos kilómetros de distancia Rosalind Franklin usaba una técnica relativamente nueva llamada cristalografía de rayos X para estudiar el ADN. Gracias a ella pudo tomar un patrón de difracción de rayos X de una muestra de ADN. Las fotografías mostraron la forma claramente helicoidal del ADN. Era la prueba que Watson y Crick necesitaban.

En la mañana de 28 de febrero de 1953, Watson y Crick determinaron que la estructura del ADN era un polímero de doble hélice o una espiral de dos cadenas de ADN, que contienen cada uno una larga cadena de nucleótidos de monómero, enrolladas una alrededor de la otra. El 25 de abril publicaron su descubrimiento en la revista Nature. El resto es historia.

Aunque como todas las grandes historias, tiene su lado oscuro. Watson y Crick junto con Maurice Wilkins (el compañero de Franklin que mostró sus datos a Crick), ganaron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 1962. Rosalind Franklin había muerto de cáncer en 1958, lo que junto con la prohibición de dar un Nobel a título póstumo ensombreció su participación en el hallazgo, en una de las mayores injusticias de la Ciencia.